Chargement de l'article...

Écriture : Aurélien Schwob

Relecture scientifique : Dimitri Lavillette et Mathilde Niocel

Relecture de forme : Alice Resch et Lucile Rey

Temps de lecture : environ 14 minutes.

Thématiques : Microbiologie et Épidémiologie (Biologie)

Publication originale : Stapleford K.A, et al., Emergence and Transmission of Arbovirus Evolutionary Intermediates with Epidemic Potential. Cell host & Microbes, 2014. DOI : 10.1016/j.chom.2014.05.008. Accès sur HAL.

Près de 2 000 ans après l’âge d’or des haruspices, ces devins prétendant lire l’avenir dans les entrailles de divers animaux, une équipe de recherche de l’Institut Pasteur remet cette discipline ésotérique au goût du jour en tentant de lire la dynamique de l’épidémie de Chikungunya… dans les méandres des glandes salivaires des moustiques ! Explications…

Parmi les différentes spécialités divinatoires en vogue au cours de l’Antiquité, l’haruspicine consistait à lire l’avenir dans les entrailles d’animaux sacrifiés pour l’occasion, notamment dans leur foie. Les haruspices furent très influents pendant des siècles à Rome, jusqu’à perdre progressivement leur influence et leur réputation. Vous les connaissez peut-être sous les traits plus burlesques du Devin que l’on retrouve chez Astérix, lisant l’avenir dans n’importe quel animal comestible (le Devin décrit par Goscinny lit même dans la cervoise !). Élément prenant tout son sens quand on précise que ces derniers étaient historiquement cuits puis consommés à la fin des rituels de divination !

Pourtant, près de 2 000 ans après le collège des haruspices de l’empereur Claudius, l’équipe de chercheurs de l’institut Pasteur dirigée par le Dr. Marco Vignuzzi s’est employée, avec succès, à essayer de lire la dynamique de l’épidémie de Chikungunya… dans les méandres des glandes salivaires des moustiques !

Des virus et des moustiques pour vous en faire baver

Avant d’essayer de comprendre quelle mouche a bien pu piquer les chercheurs pour entamer une telle démarche, faisons un bref point sur le Chikungunya. Cette maladie fébrile (c’est-à-dire caractérisée par une forte fièvre et des courbatures) accompagnée de douleurs articulaires est causée par un virus. Il a pour caractéristique d’être transporté entre deux êtres humains par des moustiques (dont le plus célèbre est le moustique tigre, Aedes albopictus), faisant de cette maladie ce que l’on appelle une maladie vectorielle. Dans le cas du Chikungunya, la transmission directe entre deux hôtes d’une même espèce est impossible et doit passer par une autre espèce appelée un vecteur. Ainsi, un humain infecté ne pourra en infecter un autre qu’à condition qu’un moustique pique le premier puis le second en transportant le virus entre les deux. Notons toutefois que certaines maladies vectorielles peuvent utiliser plusieurs voies de transmission, comme le célèbre virus Zika qui est également transmissible par voie sexuelle.

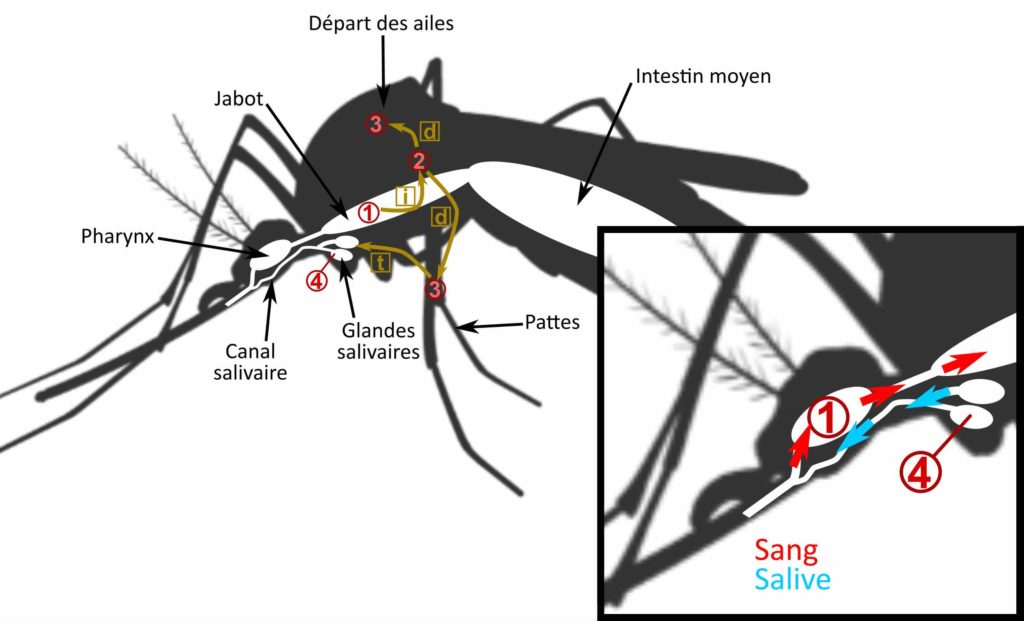

Voilà pour le moustique. Mais pourquoi les glandes salivaires ? Il faut savoir que, lors de ce que l’on appelle une piqûre de moustique (que les spécialistes préfèrent appeler un repas sanguin), le moustique enfonce ses mandibules dans la peau de l’animal piqué par la formation d’un tube perçant appelé stylet. Il injecte ensuite un peu de salive avant de prélever du sang. La salive injectée est composée de plusieurs molécules aux propriétés diverses. Elles ont notamment une action anesthésiante et anti-coagulante, ce qui laisse au moustique plus de temps pour prendre son repas aisément.

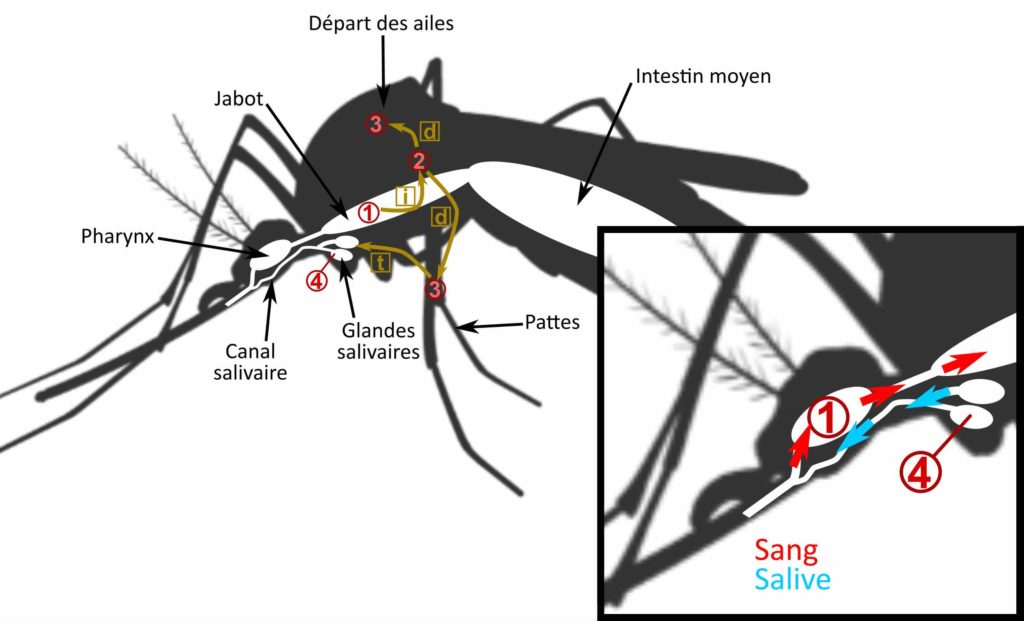

Lors du repas sanguin, c’est par la salive que le moustique va transmettre le virus à l’individu sur lequel il se nourrit. Cette salive, élaborée au niveau des glandes salivaires, doit donc contenir le virus pour qu’il soit transmis. Car, et c’est le dernier point crucial à comprendre avant de nous pencher sur les détails divinatoires qui piquent aujourd’hui notre curiosité, si le moustique transmet un pathogène, ce n’est pas, comme on le pense souvent, simplement par le fait que sa trompe serait souillée par les virus du sang de l’individu sur lequel il s’est nourrit ! En effet, le moustique doit être infecté par le virus pour que la transmission d’animal piqueur à animal piqué soit possible. En suivant le virus dans l’organisme du moustique au cours du temps, il est possible de distinguer plusieurs phases (Figure 1) :

- l’infection du moustique, lors de laquelle le virus s’extirpe du système digestif du moustique (où se trouve le sang) pour ensuite infecter les cellules de l’estomac ;

- la dissémination, lors de laquelle le virus se répand à l’intérieur du moustique et infecte d’autres organes ou membres, principalement les pattes et les ailes ;

- la transmission, enfin, est permise par l’infection des cellules des glandes salivaires, où des quantités industrielles (jusqu’à plusieurs milliards de particules par jour) de virus sont produites et déversées dans la salive. L’atteinte des glandes salivaires est un prérequis à la transmission de ces virus à l’animal piqué puisqu’elle les rend disponibles pour le prochain repas sanguin.

Il est donc nécessaire que le virus infecte de manière productive les cellules du moustique pour être transmis à un hôte vertébré lors du repas sanguin suivant.

Une épidémie qui tient les chercheurs en haleine

Entre avril 2005 et mai 2006, une importante flambée épidémique de Chikungunya a touché l’Océan Indien, et notamment l’île de La Réunion. Après cet épisode ayant coûté la vie à plus de 200 personnes sur l’île, le Chikungunya s’est lentement mais sûrement propagé jusqu’en Europe, en Italie dès 2007, puis en France métropolitaine dès 2010.

Si la cause de cette implantation est évidemment à mettre en lien avec la progression du moustique tigre causée par réchauffement climatique, ce n’est toutefois pas la seule raison. En effet, on note que l’épidémie de 2005 est liée à l’émergence d’un variant du virus du Chikungunya, appelé A226V, qui est devenu complètement hégémonique après cet épisode, et dont les propriétés nouvelles ont permis une meilleure propagation via le moustique tigre. Depuis, la question du suivi épidémique des variants du Chikungunya est devenue une question forte pour la communauté scientifique afin d’essayer d’anticiper ses prochains mouvements et émergences. Ce suivi est pourtant rendu très complexe car, au milieu de la multitude des variants viraux, il est difficile de détecter les futurs variants d’intérêt avant qu’ils ne deviennent hégémoniques. C’est précisément ici que l’équipe de recherche du Dr. Vignuzzi va mettre en œuvre une stratégie originale.

Des moustiques sacrifiés pour lire leurs entrailles

La proposition de ces chercheurs était d’effectuer un suivi spatio-temporel de la population virale évoluant à l’intérieur des moustiques. Pour cela, ils ont infecté des moustiques en mimant une infection naturelle par mise en contact de ces moustiques avec du sang infecté. Ils ont ensuite cherché à détecter et à séquencer l’ARN des virus qu’ils contenaient, mais en ayant l’idée de traiter séparément les intestins (correspondant à la phase d’infection du moustique), les pattes et ailes (correspondant à la phase de dissémination du virus au sein du moustique), et enfin les glandes salivaires (correspondant aux virus qui vont effectivement pouvoir se transmettre) (Figure 1). Là où réside l’aspect novateur de cette démarche, c’est dans l’analyse des virus présents dans la salive, qui sont justement les populations transmissibles. Les analyser, sans les mélanger aux autres virus présents dans le moustique, permet d’éviter de masquer certaines données intéressantes, certains variants risquant de se retrouver noyés dans la masse.

Retour vers le futur

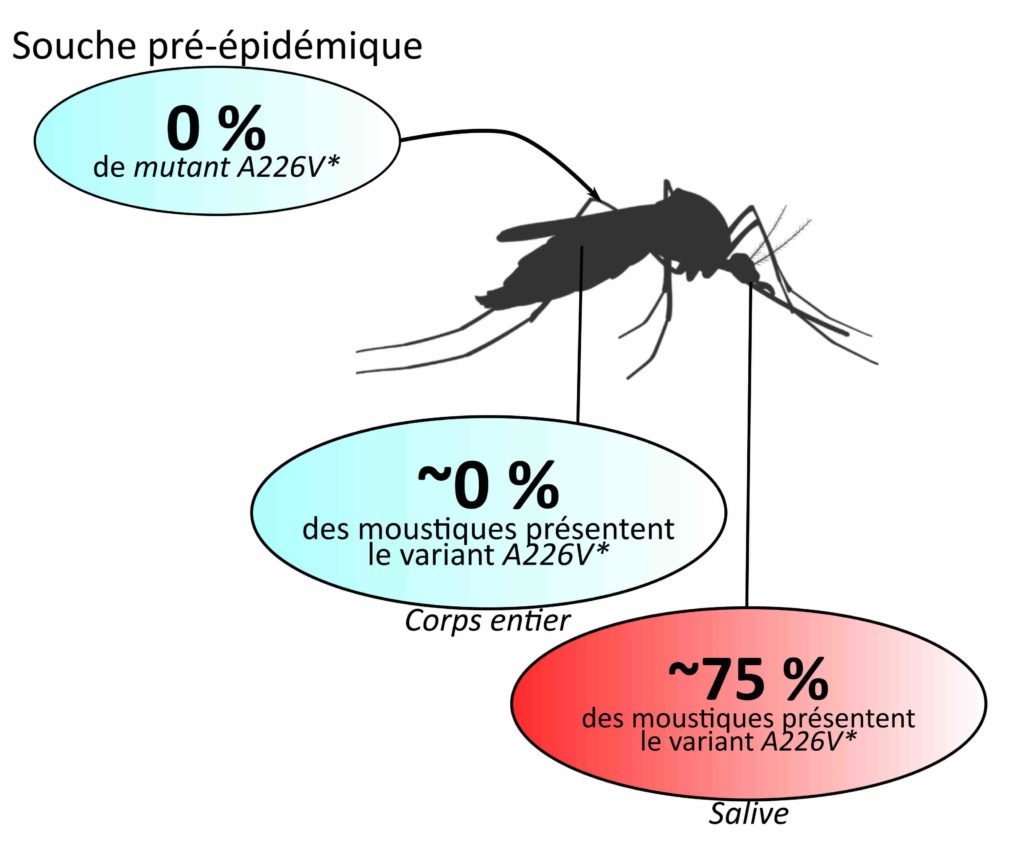

Pour tester le modèle de suivi de l’apparition des variants dans les différents organes des moustiques infectés, rien de plus simple : les chercheurs ont infecté des moustiques tigres (Aedes albopictus) avec des souches virales correspondant à celles présentes sur le terrain avant l’épidémie de 2006 pour voir si ce modèle parvient à faire ré-émerger le mutant A226V dans la salive des moustiques.

Les résultats sont sans appel : même en poussant l’expérience jusqu’au 10e jour post-infection, les données de séquençage montrent que tous les moustiques ne montrent pas l’émergence d’un variant de manière significative (c’est-à-dire au-dessus d’un seuil fixé), mais que ceux qui voient un variant émerger présentent une haute fréquence… du mutant A226V. Il représente entre 10 et 99 % des populations virales au niveau de la salive des moustiques étudiés (Figure 2) !

Cette reconstitution en laboratoire de l’émergence naturelle du variant A226V telle qu’elle a eu lieu dans la nature, et en une seule infection, valide fortement l’approche expérimentale choisie. L’abondance du variant A226V est bien supérieure dans la salive du moustique que dans le reste de son corps, montrant qu’il ne serait probablement pas suffisamment sorti du lot pour être identifié en mélangeant les virus de l’ensemble du moustique, car noyé dans la masse de ses petits camarades. Il est maintenant temps pour l’équipe de recherche d’exploiter cet outil pour tenter de déterminer l’avenir du virus.

Et les moustiques crachèrent le morceau

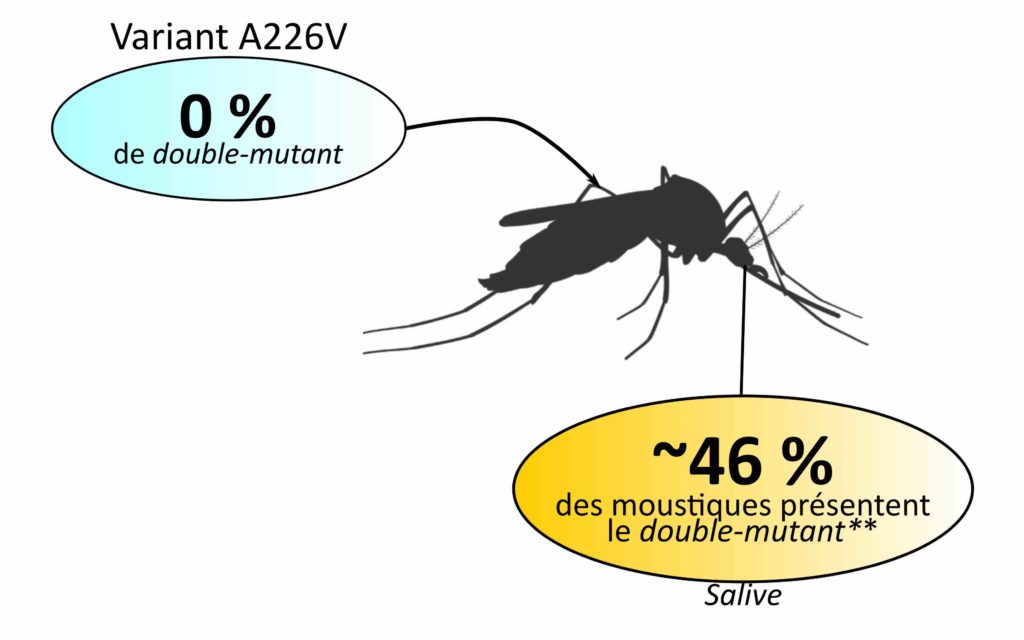

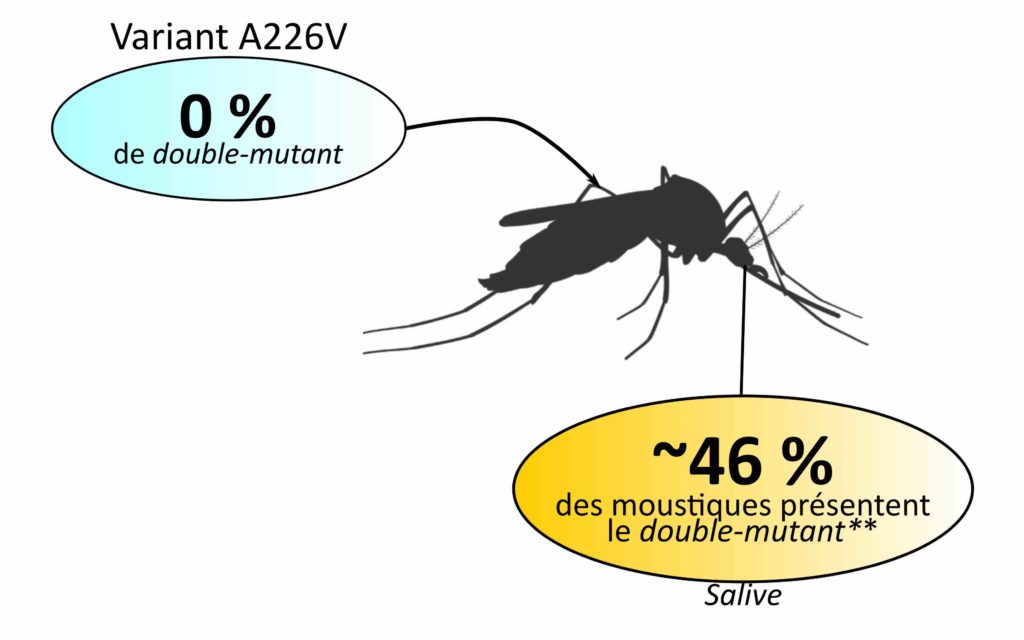

L’expérience a ensuite été renouvelée, mais cette fois-ci en infectant directement les moustiques avec le mutant A226V suivant le même protocole. En scrutant l’apparition de nouveaux variants dans la salive, le résultat est clair : dans chacun des lots de moustiques testés, le séquençage montre l’émergence significative d’un seul variant, caractérisé par la présence de deux mutations, que nous appellerons par la suite double-mutant. Ce dernier représente jusqu’à 99 % de la population virale salivaire pour certains moustiques étudiés (Figure 3).

Les souris aussi vont en baver

Jusqu’ici, les chercheurs ne se sont intéressés qu’à la partie du cycle de développement viral qui concerne les moustiques. Or, dans la nature, ces derniers se nourrissent sur des hôtes vertébrés puis en réinfectent d’autres. Que se passe-t-il dans ce contexte ? Pour le savoir, la stratégie de recherche a été légèrement adaptée.

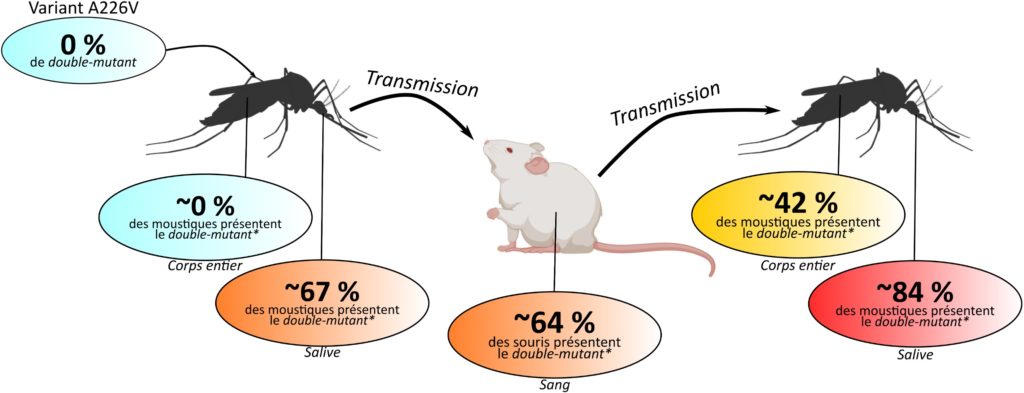

Ainsi, des moustiques préalablement infectés par le variant A226V sont mis en contact avec des souris, de manière à prendre des repas sanguins sur ces dernières. Après 5 jours de délai permettant la multiplication virale, les souris ainsi piquées sont mises en contact avec un autre groupe de moustiques, ceux-ci étant non infectés. À chaque étape, les chercheurs prélèvent et séquencent les différents tissus des moustiques, et des prises de sang sont effectuées sur les souris.

Après séquençage des virus et identification des variants, on observe comme précédemment l’émergence du variant double-mutant dès la première génération de moustiques. Ce variant est le seul à émerger de manière significative.

Pour les moustiques présentant le variant double-mutant dans leur salive, ce dernier se transmet efficacement à la souris et se retrouve dans son sang. On observe à nouveau le double-mutant à haute fréquence dans la salive de la 2e série de moustiques, et ce pour plus de 80 % des moustiques impliqués dans l’expérience, alors même que ce variant était totalement absent au début de l’expérience (Figure 4).

On constate donc une émergence robuste et rapide de ce double-mutant dans un modèle proche des infections naturelles. La hausse possible de l’infectivité et de la transmissibilité de ce nouveau variant chez les moustiques en fait donc un variant d’intérêt épidémique.

Une divination, mais à quelle échéance ?

La stratégie mise au point par l’équipe de recherche de l’Institut Pasteur s’est montrée performante à plusieurs titres. Tout d’abord, elle a montré une grande efficacité à reproduire l’émergence du mutant A226V observée sur le terrain en 2005-2006. Elle a, de plus, identifié un nouveau variant semblant dériver de ce dernier, dont les propriétés suggèrent un potentiel de transmission et d’infection plus élevé que le mutant A226V, ce qui en fait un variant d’importance épidémiologique et clinique.

Pourtant, cette approche pose de nombreuses questions. On peut par exemple s’étonner de la vitesse d’apparition des variants dans l’étude. Elle semble déconcertante au vu de la dynamique en conditions réelles. Cette différence illustre, en creux, la diversité des facteurs, notamment écologiques, qui perturbent l’évolution du virus dans la nature. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer l’espérance de vie des moustiques dans la nature, leur efficacité à se nourrir, ou encore les grandes variations de la quantité de virus présente dans le sang des vertébrés et la salive des moustiques au cours du temps. Notons de plus que le moustique tigre se nourrit dans la nature sur une grande diversité d’espèces, diluant ainsi les variants entre plusieurs espèces, ce qui diminue la probabilité de rencontre avec l’espère humaine. Ces exemples constituent autant de facteurs dont la combinaison doit être parfaite pour permettre l’émergence virale, expliquant pourquoi cette dernière met des années pour se dérouler sur le terrain. Si ce système s’avère constituer un bon moyen de prédiction de l’évolution des variants, la grande inconnue reste l’échéance à laquelle cette émergence pourrait se produire !

Ces éléments pris en compte, cette approche est également passionnante sur le plan fondamental. Elle offre une preuve très démonstrative que les relations évolutives entre virus et moustiques ont une conséquence sur la dynamique épidémique. En effet, elles peuvent engendrer une hausse de la propagation des virus dans l’environnement, et peuvent également avoir des conséquences directes sur l’infectivité du virus chez les mammifères.

En conclusion, ces travaux soulignent l’importance cruciale d’étudier l’infection du vecteur pour comprendre la dynamique épidémique et ainsi aider sa prise en charge. Car, loin de se comporter comme une vulgaire seringue transmettant passivement le virus, les moustiques sont bel et bien infectés de manière productive par le virus et constituent un terrain important d’évolution de ce dernier.

Note : Cette publication a déjà fait l’objet d’une brève dans l’édition de juillet-août 2016 du journal Virologie dans le cadre d’une UE de Master de l’ENS de Lyon par Sofia Correa, Gabriel Gonella et Gabriel Marsères encadrés par le Pr. Renaud Mahieux et Aurélien Schwob – www.jle.com/10.1684/vir.2016.0662 (article payant).

Écriture : Aurélien Schwob

Relecture scientifique : Dimitri Lavillette et Mathilde Niocel

Relecture de forme : Alice Resch et Lucile Rey

Temps de lecture : environ 20 minutes.

Thématiques : Microbiologie et Épidémiologie (Biologie)

Publication originale : Stapleford K.A, et al., Emergence and Transmission of Arbovirus Evolutionary Intermediates with Epidemic Potential. Cell host & Microbes, 2014. DOI : 10.1016/j.chom.2014.05.008. Accès sur HAL.

Près de 2 000 ans après l’âge d’or des haruspices, ces devins prétendant lire l’avenir dans les entrailles de divers animaux, une équipe de recherche de l’Institut Pasteur remet cette discipline ésotérique au goût du jour en tentant de lire la dynamique de l’épidémie de Chikungunya… dans les méandres des glandes salivaires des moustiques ! Explications…

Parmi les différentes spécialités divinatoires en vogue au cours de l’Antiquité, l’haruspicine consistait à lire l’avenir dans les entrailles d’animaux sacrifiés pour l’occasion, notamment dans leur foie. Les haruspices furent très influents pendant des siècles à Rome, jusqu’à perdre progressivement leur influence et leur réputation. Vous les connaissez peut-être sous les traits plus burlesques du Devin que l’on retrouve chez Astérix, lisant l’avenir dans n’importe quel animal comestible (le Devin décrit par Goscinny lit même dans la cervoise !). Élément prenant tout son sens quand on précise que ce dernier étaient historiquement cuits puis consommés à la fin des rituels de divination !

Pourtant, près de 2 000 ans après le collège des haruspices de l’empereur Claudius, l’équipe de chercheurs de l’institut Pasteur dirigée par le Dr. Marco Vignuzzi s’est employée, avec succès, à essayer de lire la dynamique de l’épidémie de Chikungunya… dans les méandres des glandes salivaires des moustiques !

Des virus et des moustiques pour vous en faire baver

Avant d’essayer de comprendre quelle mouche a bien pu piquer les chercheurs pour entamer une telle démarche, faisons un bref point sur le Chikungunya. Cette maladie fébrile (c’est-à-dire caractérisée par une forte fièvre et des courbatures) accompagnée de douleurs articulaires est causée par un virus à ARN positif de la famille des Togaviridae. Il a pour caractéristique d’être transporté entre deux humains par des moustiques (dont le plus célèbre est le moustique tigre, Aedes albopictus), faisant de cette maladie ce que l’on appelle une maladie vectorielle. Dans le cas du Chikungunya, la transmission directe entre deux hôtes d’une même espèce est impossible, et doit passer par une autre espèce appelée un vecteur. Ainsi, un humain infecté ne pourra en infecter un autre qu’à condition qu’un moustique pique le premier puis le second en transportant le virus entre les deux. Notons toutefois que certaines maladies vectorielles peuvent utiliser plusieurs voies de transmission, comme le célèbre virus Zika également transmissible par voie sexuelle.

Voilà pour le moustique, mais pourquoi les glandes salivaires ? Il faut savoir que, lors de ce que l’on appelle une piqûre de moustique (que les spécialistes préfèrent appeler un repas sanguin), le moustique enfonce ses mandibules dans la peau de l’animal piqué par la formation d’un tube perçant appelé stylet. Il injecte ensuite un peu de salive avant de prélever du sang. La salive injectée est composée de plusieurs molécules aux propriétés diverses. Elles ont notamment une action anesthésiante et anti-coagulante, ce qui laisse au moustique plus de temps pour prendre son repas aisément.

Lors du repas sanguin, c’est par la salive que le moustique va transmettre le virus à l’individu sur lequel il se nourrit. Cette salive est élaborée au niveau des glandes salivaires dans lesquelles le virus doit se trouver avant de pouvoir être transmis. Car, et c’est le dernier point crucial à comprendre avant de nous pencher sur les détails divinatoires qui piquent aujourd’hui notre curiosité, si le moustique transmet un pathogène, ce n’est pas, comme on le pense souvent, simplement par le fait que sa trompe serait souillée par les virus du sang de l’individu sur lequel il s’est nourrit ! En effet, le moustique doit être infecté par le virus pour que la transmission d’animal piqueur à animal piqué soit possible. En suivant le virus dans l’organisme du moustique au cours du temps, il est possible de distinguer plusieurs phases (Figure 1) :

- l’infection du moustique, lors de laquelle le virus s’extirpe du système digestif du moustique (où se trouve le sang) pour ensuite infecter les cellules de l’estomac (jabot plus précisément) ;

- la dissémination, lors de laquelle le virus se répand grâce à la lymphe et infecte d’autres organes ou membres du moustique, principalement les pattes et les ailes ;

- la transmission, enfin, permise par l’infection des cellules des glandes salivaires, où des quantités industrielles (jusqu’à plusieurs milliards de particules par jour) de virus sont produites et déversées dans la salive. L’atteinte des glandes salivaires est un prérequis à la transmission de ces virus à l’animal piqué puisqu’elle les rend disponibles pour le prochain repas sanguin.

Il est donc nécessaire que le virus infecte de manière productive les cellules du moustique pour être transmis à un hôte vertébré lors du repas sanguin suivant. Durant sa progression dans le moustique, la population constituée des virus ainsi produits interagit avec différents environnements biologiques et subit des pressions de sélection et des mutations qui modifient cette population par un processus évolutif. Ce sont justement les conséquences de toutes ces modifications qui vont nous intéresser.

Une épidémie qui tient les chercheurs en haleine

Entre avril 2005 et mai 2006, une importante flambée épidémique de Chikungunya a touché l’Océan Indien, et notamment l’île de La Réunion. Après cet épisode ayant coûté la vie à plus de 200 personnes sur l’île, le Chikungunya s’est lentement mais sûrement propagé jusqu’en Europe, en Italie dès 2007, puis en France métropolitaine dès 2010.

Si la cause de cette implantation est évidemment à mettre en lien avec la progression du moustique tigre causée par réchauffement climatique, ce n’est toutefois pas la seule raison. En effet, on note que l’épidémie de 2005 est liée à l’émergence d’un variant du virus du Chikungunya, appelé A226V, qui est devenu complètement hégémonique après cet épisode, et dont les propriétés nouvelles ont permis une meilleure propagation via le moustique tigre. Depuis, la question du suivi épidémique des variants du Chikungunya est devenue une question forte pour la communauté scientifique pour essayer d’anticiper ses prochains mouvements et émergences. Ce suivi est pourtant rendu très complexe car, au milieu de la multitude des variants viraux, il est difficile de détecter les futurs variants d’intérêt avant qu’ils ne deviennent hégémoniques. C’est précisément ici que l’équipe de recherche du Dr. Vignuzzi va mettre en œuvre une stratégie originale.

Des moustiques sacrifiés pour lire leurs entrailles

La proposition de ces chercheurs était d’effectuer un suivi spatio-temporel de la population virale évoluant à l’intérieur des moustiques. Pour cela, ils ont infecté des moustiques en mimant une infection naturelle par mise en contact de ces moustiques avec du sang infecté. Ils ont ensuite cherché à détecter et à séquencer l’ARN des virus qu’ils contenaient, mais en ayant l’idée de traiter séparément les intestins (correspondant à la phase d’infection du moustique), les pattes et ailes (correspondant à la phase de dissémination du virus au sein du moustique), et enfin les glandes salivaires (correspondant aux virus qui vont effectivement pouvoir se transmettre) (Figure 1). Cette stratégie a été rendue possible par la mise en œuvre de techniques de séquençage ARN à haut débit, technologie qui a émergé à l’époque de la réalisation de ces travaux. Là où réside l’aspect novateur de cette démarche, c’est dans l’analyse des virus présents dans la salive, qui sont justement les populations transmissibles. Les analyser, sans les mélanger aux autres virus présents dans le moustique permet d’éviter de masquer certaines données intéressantes, certains variants risquant de se retrouver noyés dans la masse.

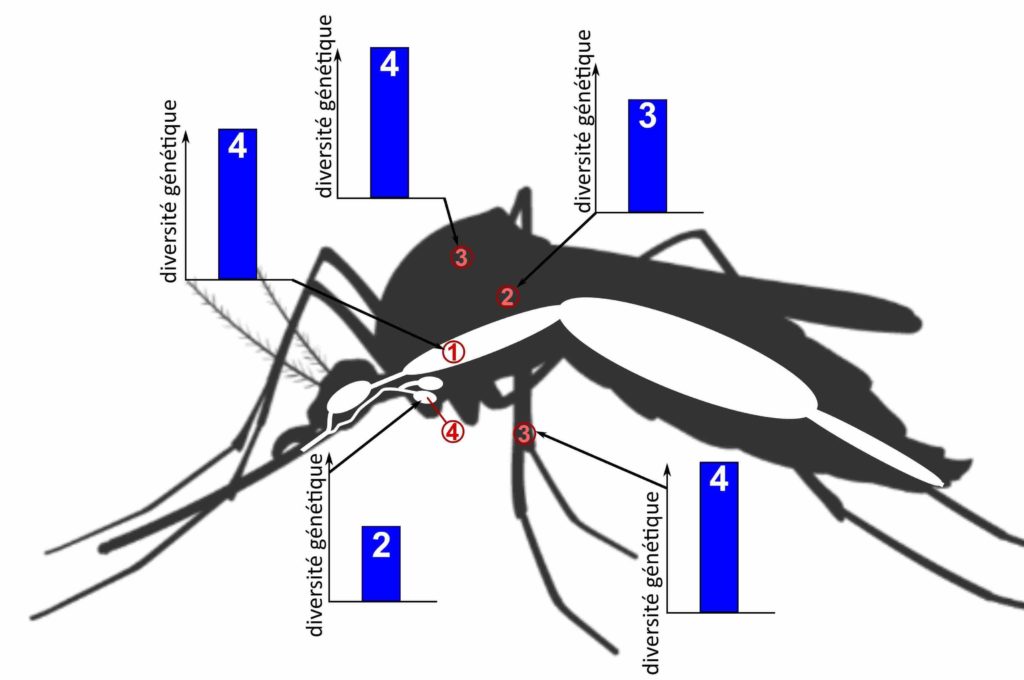

Une première série d’expériences s’est attelée à déterminer la diversité génétique des virus au cours de l’infection du moustique. Pour ce faire, après séquençage, on analyse les résultats simplement en comptabilisant le nombre de variants différents présents dans chaque tissu étudié. Les résultats de cette analyse sont d’ores et déjà très intéressants : ils montrent que cette diversité est très variable au cours de l’infection. En effet, on constate une nette chute de la diversité génétique entre le contenu intestinal et les membres du moustique, ainsi qu’entre les membres et les glandes salivaires (Figure 2). En d’autres termes, seule une poignée de virus parvient à franchir la barrière intestinale, et la sélection est également rude pour atteindre les glandes salivaires. Ces données confirment ce que la communauté scientifique sait des étapes critiques de l’infection du moustique par le virus du Nil Occidental par exemple [1]. Mais ces données montrent surtout que ces étapes constituent des goulots d’étranglement évolutifs (bottleneck). Or, on sait que ces goulots d’étranglement ont un grand effet évolutif, le faible nombre d’individus présents dans ces goulots d’étranglement permettant à la dérive génétique d’influencer l’évolution de cette population. Pour faire simple, à très faible effectif, la fréquence de chaque variant évolue aléatoirement au sein de la population, ce qui peut faire émerger ou disparaître certains variants.

Cette constatation, en plus d’être passionnante sur le plan purement théorique, confirme l’intérêt d’étudier isolément le contenu des glandes salivaires. En effet, par l’action de la dérive génétique, la proportion des variants qui seront finalement transmis peut changer drastiquement de celle des variants à l’intérieur de l’organisme des moustiques. Il est maintenant temps de tester le système mis en place par l’équipe de recherche en s’intéressant au contenu de ces variants.

Retour vers le futur

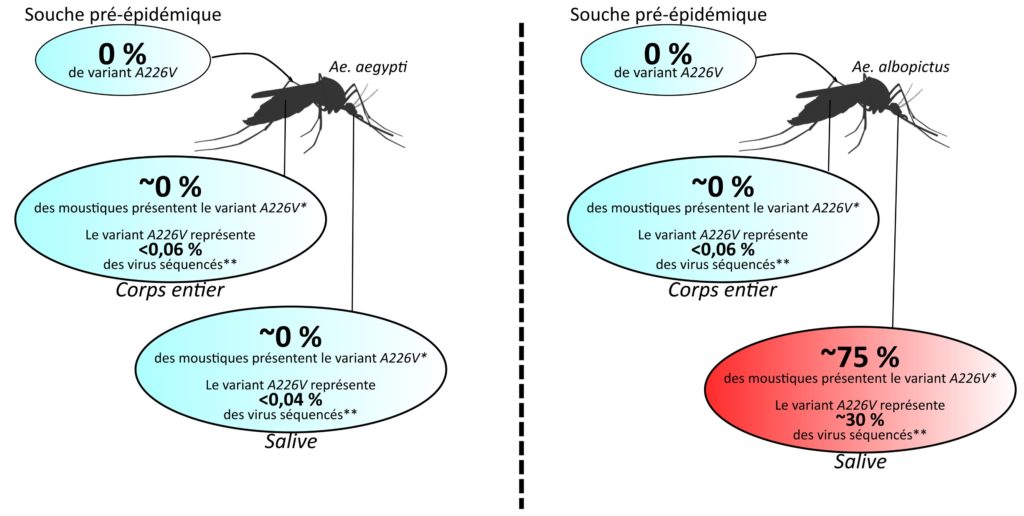

Pour tester le modèle de suivi de l’apparition des variants dans les différents organes des moustiques infectés, rien de plus simple : les chercheurs ont infecté des moustiques avec des souches virales correspondant à celles présentes sur le terrain avant l’épidémie de 2006 pour voir si ce modèle parvient à faire ré-émerger le mutant A226V dans la salive des moustiques. Ces expériences ont été réalisées sur plusieurs groupes de moustiques d’origines différentes, en prenant à la fois des moustiques tigres (Aedes albopictus) et leur cousin Aedes aegypti, vecteur principal du Chikungunya avant la flambée épidémique de 2006.

Les résultats sont sans appel : même en poussant l’expérience jusqu’au 10e jour post-infection, les données de séquençage montrent que, si tous les moustiques ne montrent pas l’émergence d’un variant de manière significative, les moustiques qui voient un variant émerger présentent une haute fréquence… du mutant A226V, qui représente entre 10 et 99 % des populations virales au niveau de la salive des moustiques étudiés. Les chercheurs notent également que cette émergence se fait uniquement chez Ae albopictus et pas chez Ae aegypti, exactement comme ce qu’il s’est passé sur le terrain (Figure 3).

Cette reconstitution en laboratoire de l’émergence naturelle du variant A226V, et en une seule infection, valide fortement l’approche expérimentale choisie. L’abondance du variant A226V est bien supérieure dans la salive du moustique que dans le reste de son corps, montrant qu’il n’aurait probablement pas été détecté en mélangeant les virus de l’ensemble du moustique, car noyé dans la masse de ses petits camarades. Il est maintenant temps pour l’équipe de recherche d’exploiter cet outil pour tenter de déterminer l’avenir du virus.

Et les moustiques crachèrent le morceau

L’expérience a ensuite été renouvelée, mais cette fois-ci en infectant directement les moustiques avec le mutant A226V, suivant le même protocole. En scrutant l’apparition de nouveaux variants dans la salive, le résultat est clair : dans chacun des lots de moustiques testés, le séquençage montre l’émergence significative d’un seul variant, caractérisé cette fois-ci par la présence de deux mutations, notées V80I:A129V, que nous appellerons pas la suite double-mutant (Figure 4). Ce dernier représente jusqu’à 99 % de la population virale salivaire pour certains moustiques étudiés. Notons que ces résultats ont également été obtenus en utilisant une souche virale issue d’un patient Cambodgien sur une souche de moustiques issue du Cambodge, montrant la pertinence de cette approche par rapport à la réalité du terrain.

Le mutant A226V étant caractérisé par une meilleure infection et transmission que la souche ancestrale, les chercheurs ont donc dans la foulée voulu déterminer ce qu’il en était du nouveau double mutant identifié. Pour cela, la même stratégie expérimentale a été suivie, mais en se limitant cette fois-ci à dénombrer les virus présents dans les différentes parties du corps du moustique grâce à des techniques de PCR quantitative ciblées, ce qui permet aux appareils de séquençage de reprendre leur souffle. Le dénombrement des virus montre que, lorsqu’on infecte les moustiques avec de faibles quantités de virus, on observe une hausse de l’infection des moustiques testés et de la dissémination et également une légère hausse de la capacité de transmission du virus par la salive.

Les souris aussi vont en baver

Jusqu’ici, les chercheurs ne se sont intéressés qu’à la partie du cycle de développement viral qui concerne les moustiques. Or, dans la nature, ces derniers se nourrissent sur des hôtes vertébrés puis en réinfectent d’autres. Que se passe-t-il dans ce contexte ? Pour le savoir, la stratégie de recherche a été légèrement adaptée.

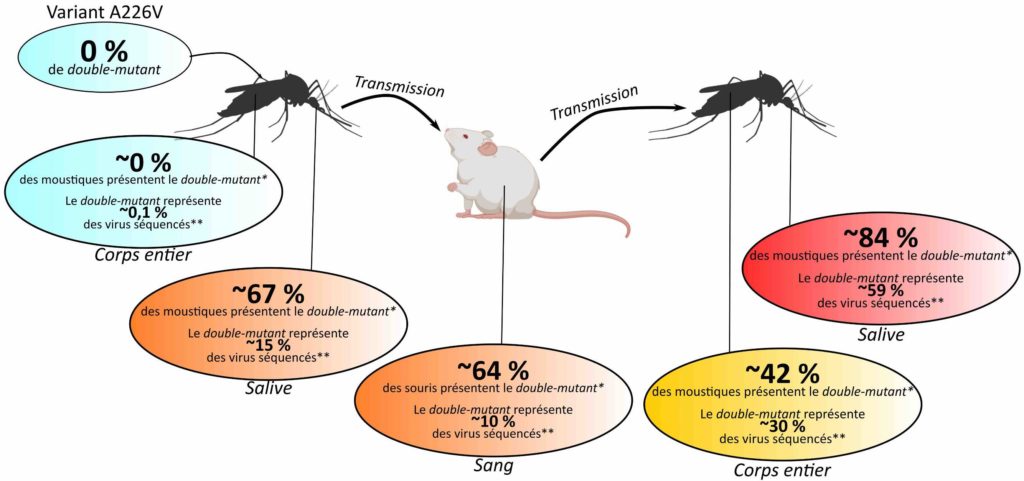

Ainsi, des moustiques préalablement infectés par le variant A226V ont été mis en contact avec des souris de manière à prendre des repas sanguins sur ces dernières. Après 5 jours de délai permettant la multiplication virale, les souris ainsi piquées ont été mises en contact avec un autre groupe de moustiques, ceux-ci étant non infectés. À chaque étape, les chercheurs ont prélevé et séquencé les différents tissus du moustique et des prises de sang ont été effectuées sur les souris (ces dernières échappant au traitement réservé aux moustiques).

Après séquençage des virus et identification des variants, on observe comme précédemment l’émergence du variant double-mutant dès la première génération de moustiques. Ce variant est le seul à émerger de manière significative et représente jusqu’à 99,68 % des virus présents dans la salive de certains moustiques, bien que ces proportions varient beaucoup d’un moustique à l’autre.

Pour les moustiques présentant le variant double-mutant dans leur salive, ce dernier se transmet efficacement à la souris et se retrouve dans son sang. On observe à nouveau le double-mutant à haute fréquence dans la salive de la 2e série de moustiques, et ce pour plus de 80 % des moustiques impliqués dans l’expérience, alors même que ce variant était totalement absent au début de l’expérience (Figure 5).

On constate donc une émergence robuste et rapide de ce double-mutant dans un modèle proche des infections naturelles. La hausse possible de l’infectivité et de la transmissibilité de ce nouveau variant chez les moustiques en fait un variant d’intérêt épidémique. Au niveau clinique, les chercheurs ont également entamé une caractérisation des effets de ce nouveau variant en utilisant un modèle de souris. Ce modèle, consiste à infecter de très jeunes souris, ce qui occasionne une évolution pouvant être mortelle pour ces individus. Si cette évolution clinique est assez lointaine de l’infection réelle d’êtres humains, cette approche est classique et validée pour l’évaluation de l’infectivité chez les mammifères [2]. Les résultats de ces expériences in vivo suggèrent une importante hausse de l’infectivité dans les cellules musculaires des souris, corrélée à une hausse de la mortalité observée, passant de 40 à 100 % au bout de 6 jours, ce qui est un témoin valable de l’infectivité du virus dans ce modèle.

Une divination, mais à quelle échéance ?

Nous avons vu que la stratégie mise au point par l’équipe de recherche de l’Institut Pasteur s’est montrée performante à plusieurs titres. Tout d’abord, elle a montré une grande efficacité à reproduire l’émergence du mutant A226V observée sur le terrain en 2005-2006. Elle a, de plus, identifié un nouveau variant semblant dériver de ce dernier, dont les propriétés semblent suggérer un potentiel de transmission et d’infection plus élevé, ce qui en fait un variant d’importance épidémiologique et clinique.

Pourtant, cette approche pose de nombreuses questions. On peut par exemple s’étonner de la vitesse d’apparition des variants dans l’étude, qui peut sembler déconcertante au vu de la dynamique en conditions réelles. Cette différence illustre, en creux, la diversité des facteurs notamment écologiques, qui perturbent l’évolution du virus dans la nature. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer l’espérance de vie des moustiques dans la nature, leur efficacité à se nourrir ou encore les grandes variations de la quantité de virus présente dans le sang des vertébrés et la salive des moustiques au cours du temps. Notons de plus que le moustique tigre se nourrit dans la nature sur une grande diversité d’espèces augmentant ainsi une forme de dilution des variants. Ces exemples constituent autant de facteurs dont la combinaison doit être parfaite pour permettre l’émergence virale, expliquant pourquoi cette dernière met des années pour se dérouler sur le terrain. Si ce système s’avère constituer un bon moyen de prédiction de l’évolution des variants, la grande inconnue reste l’échéance à laquelle cette émergence pourrait se produire !

Ces éléments pris en compte, cette approche est également passionnante sur le plan fondamental. Elle offre une preuve très démonstrative que les relations évolutives entre virus et moustiques ont une conséquence sur la dynamique épidémique. En effet, elles peuvent engendrer une hausse de la propagation des virus dans l’environnement, et peuvent également avoir des conséquences directes sur l’infectivité du virus chez les mammifères.

En conclusion, ces travaux soulignent l’importance cruciale de l’infection du vecteur dans la dynamique épidémique ainsi que dans la compréhension et la prise en charge de cette dernière. Car loin de se comporter comme une vulgaire seringue transmettant passivement le virus, les moustiques sont bel et bien infectés de manière productive par le virus et constituent un terrain important d’évolution de ce dernier.

[1] Ciota A.T., et al., Quantification of intrahost bottlenecks of West Nile virus in Culex pipiens mosquitoes using an artificial mutant swarm. Infection Genetics and Evolution, 2012. DOI : 10.1016/j.meegid.2012.01.022 [Publication scientifique]

[2] Couderc T., et al., A mouse model for Chikungunya: young age and inefficient type-I interferon signaling are risk factors for severe disease. PLoS Pathogens, 2008. DOI : 10.1371/journal.ppat.0040029 [Publication scientifique]

Note : Cette publication a déjà fait l’objet d’une brève dans l’édition de juillet-août 2016 du journal Virologie dans le cadre d’une UE de Master de l’ENS de Lyon par Sofia Correa, Gabriel Gonella et Gabriel Marsères encadrés par le Pr. Renaud Mahieux et Aurélien Schwob – www.jle.com/10.1684/vir.2016.0662 (article payant).

Cet article est passionnant! Merci pour toutes ces explications. Le double mutant semble être un candidat pour une prochaine épidémie. Mais savons nous si un tel virus peut se développer dans les cellules humaines ? Ou les tests ont ils été fait uniquement sur des souris? Et comment les souris ont réagis? Ont-elles êtres malades?

Bonjour,

Merci pour votre message.

Les expériences réalisées dans la publication en question montrent que ce double mutant est capable d’infecter des cellules humaines en culture, ce qui suggère qu’il est bien capable de se développer en cellules humaines (c’est l’inverse qui aurait été étonnant à vrai dire).

Concernant les souris, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un hôte naturel du Chikungunya. Des études précédentes (dont celle en bas de page de la version approfondissement) ont montré que les souris adultes sont résistantes à l’infection par le Chikungunya. Ainsi, c’est ici un modèle de souris très jeunes qui est utilisé, stade où elles sont sensibles à l’infection.

En utilisant ce modèle, on constate que la mortalité des souris infectées par le double mutant est bien supérieure à celle du virus initial (on passe de 40 % de mortalité au bout de 14 jours pour la souche virale initiale à 100 % de mortalité au bout de 6 jours pour le double mutant). Ce résultat en lui-même n’est pas à extrapoler aux souris (puisqu’on utilise ici un modèle bien particulier de souris), mais il indique une infectivité supérieure du double mutant chez les mammifères.

J’espère avoir répondu à vos questions !